Magnetoelektrische Nanopartikel für Frankenstein, medizinische Bildgebung mit Pünktchenmuster und Mikrotaxis, die sich zwischen Zellen bewegen. Am Freitag, 24. Juli, haben beim dritten Bioengineering Day des Munich Institute of Biomedical Engineering (MIBE) der Technischen Universität München (TUM) Forschende ihre Themen in Form von Science Slams erlebbar gemacht. Sie nahmen die rund 130 Gäste mit in die Welt der Neuronen, Robotik und Biomedizin.

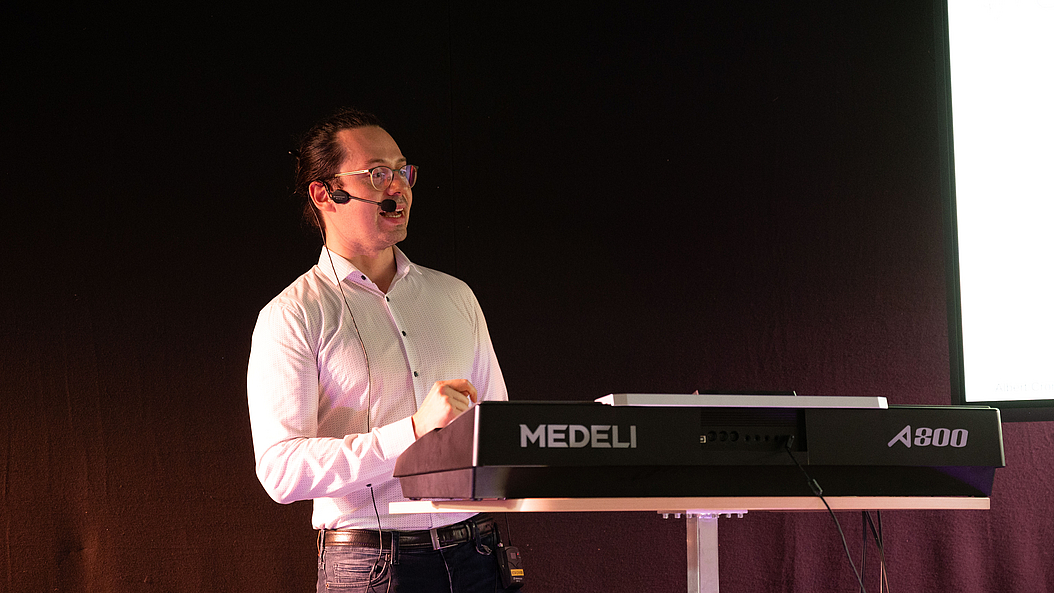

„Lasst mich eine Geschichte von Abenteuer, Wissenschaft und ein bisschen Horror erzählen“. Es blitzte und donnerte auf der Bühne, als Prachi Kumari ihren Slam begann. Die Doktorandin forscht an winzigen magnetoelektrischen Partikeln. Diese sollen in Zukunft im Gehirn zum Einsatz kommen um Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei der Steuerung von Bewegungen zu unterstützen. Anhand der Geschichte von „Frankenstein“ nahm sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Nanopartikel und Neurostimulation. Eine Verkabelung der Elektroden mit dem Gehirn sind bei Kumari allerdings überflüssig: Die Nanopartikel werden injiziert und funktionieren anschließend drahtlos.

Bild: Carolin Lerch / TUM

Bild: Carolin Lerch / TUM

Mit diesem und fünf weiteren Science Slams begeisterten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des MIBE die Gäste mit Witz und packenden Geschichten für ihre Themen. „Mit dem Bioengineering Day möchten wir Forschende aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen und den Austausch zwischen den Gruppen fördern, um so die Achse Medizin – Naturwissenschaften – Ingenieurswesen an der TUM zu stärken“, sagt Franz Pfeiffer, Professor für Biomedizinische Physik und Direktor des MIBE.

Zellen ausspionieren auf einer Taxifahrt durch das Gewebe

Winzige „Taxis“, die Zellen transportieren und Informationen über sie sammeln, um zum Beispiel bei Krebs zu helfen. Darum ging es im Slam von Berna Özkale Edelmann, Professorin für Nano- und Microrobotics an der TUM. Sie entwickelt Mikroroboter – „TACSI-microrobots“, die sich von Licht angetrieben zwischen Zellen fortbewegen. Sie können nicht nur bestimmte Eigenschaften der Zellen messen, sondern sie auch gezielt durch Temperaturveränderung stimulieren.

Wie man mit einem (Golden) Retriever ins Innere einer Hirnanhangdrüse sieht, ohne sie zu zerschneiden, führten Doktorandin Franziska Hinterdobler und Dr. Martin Dierolf in ihrem Slam „Cutting-edge without cutting“ vor. Herkömmliches Röntgen, das man selbst vom Flughafen oder Arztbesuch kennt, basiert auf der Abschwächung des Röntgenlichts. Gut funktioniert das zum Beispiel für Knochen. Die Methode, die Dierolf und Hinterdobler präsentierten – das sogenannte Phasenkontrast-Röntgen – basiert dagegen auf der Brechung des Lichts. Wie das funktioniert, demonstrierte das Team mithilfe eines gepunkteten Referenzmusters: Hält man zum Beispiel eine Wasserflasche vor das Muster, erscheint dieses verzerrt. Diese Information erlaubt Rückschlüsse auf die Probe; so kann man in einer dreidimensionalen Darstellung die gesamte Probe untersuchen ohne zu schneiden.

Bild: Carolin Lerch / TUM

Bild: Carolin Lerch / TUM

Menschen durch Technik Bewegungen und Hörvermögen zurückgeben

Mit welcher technischer Unterstützung kann man Menschen nach Amputationen helfen? Cristina Piazza, Professorin für Healthcare and Rehabilitation Robotics, und Dr. Patricia Capsi-Morales entwickeln robotische Hand-Prothesen. Ihr Schwerpunkt: leichte Prothesen, die sich natürlich bewegen, die Integration in den Alltag berücksichtigen und dadurch den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzern besonders gerecht werden.

Auch Doktorand Albert Croner forscht an Prothesen, allerdings fürs Hören. Er führte vor, wie sich Hören mit einem Cochlea-Implantat, also einer Hörprothese im Innenohr, anhört. Was zunächst verzerrt klingt, funktioniere in der Praxis erstaunlich gut, da unser Hirn sehr anpassungsfähig ist. Um die Implantate aber zukünftig noch besser zu machen, ist es wichtig, die genaue Verbindung zwischen den elektrischen Signalen des Implantats und der einzelnen Neuronen des Gehörnervs zu verstehen. An diesem Punkt setzt die Forschung von Croner an.

Bild: Carolin Lerch / TUM

Bild: Carolin Lerch / TUM

Mit einem neuen Biomarker Sepsis und Thrombosen früher erkennen

Ein neuer Biomarker, um schwere Komplikationen wie Sepsis und Thrombosen bei COVID19 vorherzusagen. Dies ist Teil der Forschung von Oliver Hayden, Professor für Biomedizinische Elektronik. Blut entnehmen, ein kleines bisschen verdünnen, messen: Innerhalb von zwei Minuten erhalte man mit der neuen Technik bedeutende Informationen inklusive des frühen Biomarkers. Genutzt werde dafür der Blutzellen-Smalltalk, also die Interaktionen der Blutzellen untereinander.

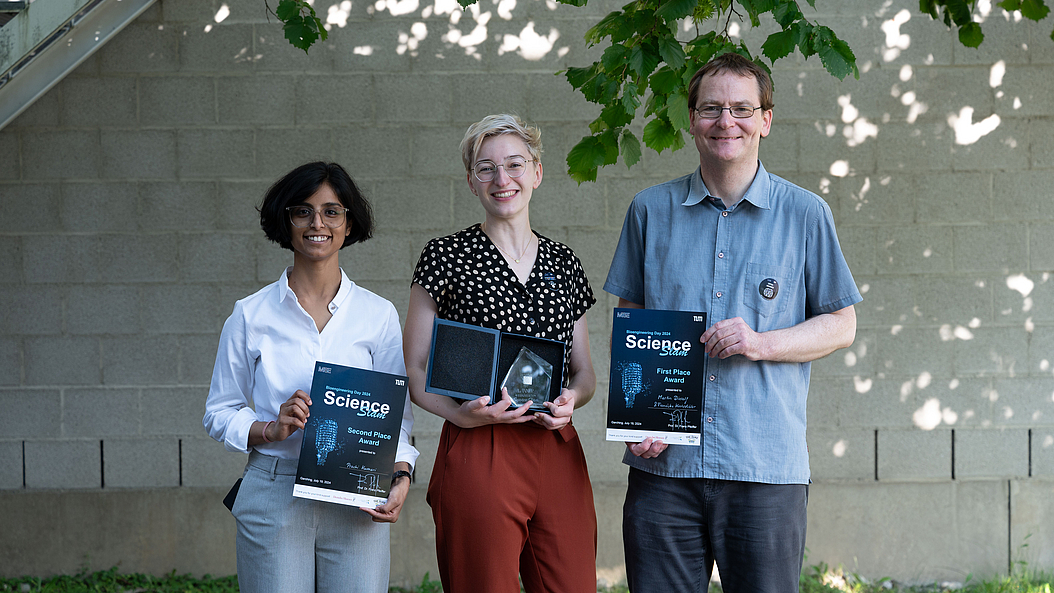

Lisa Budzinski, Biotechnologin, Science Slammerin und Moderatorin bei Terra Xplore des ZDF, führte die Gäste mit Humor und Elan durch die Veranstaltung. Und ganz zu Ende: Jubelnde Gäste und lautstarker Applaus für die Slammerinnen und Slammer. Den Pokal für den ersten Platz gewann das Team Hinterdobler und Dierolf, gefolgt von Kumari. Der Bioengineering Day fand dieses Jahr zum dritten Mal statt, wobei das Format jährlich variiert: von Start-up Pitches, wissenschaftlichen Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und nun dem Science Slam.

Bild: Carolin Lerch / TUM

Weitere Informationen

Reihenfolge und Titel der Slams:

- Prof. Dr. Berna Özkale Edelmann: „Microrobots spying on your cells (for the greater good)”

- Franziska Hinterdobler & Dr. Martin Dierolf: „Cutting-edge without cutting“

- Prachi Kumari: „Redefining brain stimulation with magnetoelectric nanoparticles“

- Prof. Dr. Cristina Piazza & Dr. Patricia Capsi-Morales „Empowering bionics: turning disability into superpowers”

- Albert Croner: „Understanding artificial hearing“

- Prof. Dr. Oliver Hayden: „Diagnosing disease severity and predicting complications of acute care COVID patients during the pandemic“

Eröffnung: Prof. Dr. Franz Pfeiffer, Executive Director MIBE

Moderatorin: Lisa Budzinski